• Association de cultures en grandes cultures •

🔎 Il existe une diversité d’associations de cultures. Il s’agit de vous présenter toutes les associations végétales possibles, que ce soient des cultures associées comme les méteils, mais aussi les plantes compagnes n’ayant pas pour objectif d’être récoltées.

Par exemple, dans une culture de blé panifiable pur, chétif en hiver, le sol est-il couvert ? Pas vraiment. Les adventices et l’effondrement de la structure du sol sont souvent au rendez-vous en hiver dans nos limons. Le trèfle dans le blé serait une bonne piste pour y remédier, explorée depuis longtemps. Frédéric Barbot, en région centre val de Loire (1 des agriculteurs les plus dynamique en Agriculture Biologique de Conservation), indique que le trèfle blanc nain est trop concurrentiel pour l’eau, quand Alain Peeters (chercheur sur ces questions en Belgique) le préconise. Nous avons dans notre région Joseph POUSSET, qui propose et qu’il a testé plusieurs années, le trèfle incarnat dans le blé. Certains testent le trèfle violet avec du raygrass anglais au binage dans l’orge d’hiver, quand d’autres testent un mélange suisse dans du blé. Chacun son trèfle (ou autre légumineuse), chacun son chemin ! Le tâtonnement réside dans les modalités d’implantation.

Est-ce une nouveauté ? Pas vraiment, Fukuoka, souvent présenté comme un père de l’agriculture biologique, parlait déjà de ses essais trèfle/riz en 1950.

Sur certaines fermes, presque toutes les cultures sont associées… Peut-on faire le pari qu’il n’y aura plus de cultures bio pures dans 10 ans ? Binaires, ternaires ou plus. Pour doper l’idée d’association, le relay-cropping est à la mode en ABC.

Pour synthétiser cette introduction, l’association de cultures est définie comme la culture simultanée de deux espèces végétales ou plus sur une même parcelle agricole. Les espèces ou variétés ainsi associées ne sont pas obligatoirement semées et récoltées au même moment, et peuvent être cultivées sous forme de mélange ou de bandes alternées.

Les avantages :

- Plus de protéines dans les céréales

- Moins de pucerons sur les légumineuses

- Tuteurage des légumineuses à tiges volubiles

- Protection contre les maladies : effet barrière ; effet densité

- Fixation de l’azote : absence de compétition avec la céréale ; reliquats pour la culture suivante

- Architectures Complémentaires des systèmes racinaires : masse racinaire importante et structuration du sol ; optimisation de la nutrition.

Mélanges d’espèces

Associations à double récolte

Pour que l’association soit efficace, les espèces présentes dans le mélange doivent avoir :

- des similitudes dans les cycles, afin d’être semées et récoltées au même moment,

- des besoins différents pour limiter le phénomène de concurrence.

Les exemples les plus communs sont :

- les méteils (céréales/protéagineux : blé, orge, triticale avec fèverole, pois (attention à la vesce)). Ces mélanges d’espèces annuelles sont valorisables sur des exploitations en polyculture élevage, par la production possible en vert (ensilages) ou en grandes cultures avec un tri des grains nécessaire après récolte.

- d’autres associations entre céréales et légumineuses (grand épeautre/lentillon ; engrain/féverole, orge/lentille) voire d’autres familles comme lentille/cameline, où la plante compagne joue le rôle de tuteur.

- le tournesol n’est pas simple à associer mais certains testent tournesol/sarrasin. Essai aussi avec sarrasin/colza/trèfle blanc.

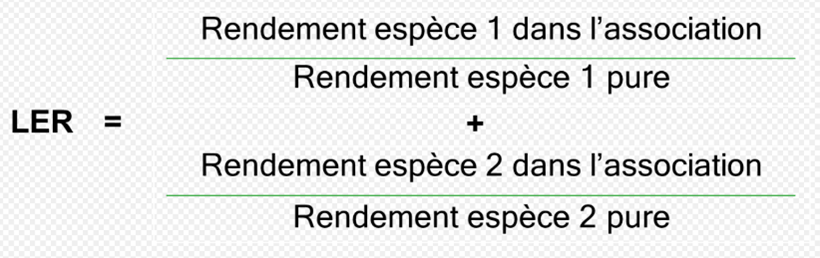

Le LER ou « Land équivalent ratio »

Le « ratio de surface équivalente » est un outil permettant de juger la productivité d’une association de cultures, en la comparant avec les rendements obtenus séparément pour chacune des cultures associées. Il se calcule de la manière suivante :

Un LER supérieur à 1 traduit une meilleure performance de l’association que de la culture pure. Ce qui est généralement le cas.

Points de vigilance : certains organismes de stockages refusent des mélanges qui ont au-delà de 2 espèces. D’autres refusent de valoriser un blé en qualité meunière s’il est associé avec un protéagineux (comme un blé/fèverole). Il est important de bien se concerter avec son organisme collecteur/stockeur.

Le relay-Cropping : association de cultures mais où le semis n’est pas simultané. Il s’agit de semer une culture dans une autre. L’exemple souvent mis en avant est le semis d’un soja dans l’inter-rang au binage du blé, puis le binage des pailles de blé devenues l’inter-rang du soja. Autres tests avec sorgo, colza fourrager, …

Parenthèse sur les Mélanges de variétés

Bien que moins complexes d’un point de vue technique, les mélanges variétaux peuvent également être considérés comme une association de cultures. L’intérêt principal de cette pratique est d’obtenir un peuplement végétal plus résiliant face aux maladies fongiques ou à certains ravageurs. Pour les céréales, des mélanges comportant au moins trois variétés sont préconisés, car on estime qu’un tiers de plantes sensibles peut être protégé par deux tiers de plantes résistantes.

Associations temporaires

Il s’agit d’une association entre une culture principale, destinée à être récoltée et une culture secondaire qui répond à des critères agronomiques particuliers :

- objectif d’engrais vert, par exemple lorsqu’un couvert de légumineuse est semé en relai d’une céréale, ou bien d’un couvert de Cultures Intermédiaires Pièges À Nitrates (CIPAN).

- objectif de lutte contre les bioagresseurs : en jouant par exemple le rôle de piège à Bioagresseurs (exemple : association du colza avec une crucifère précoce pour piéger les méligètes) via un effet Push-Pull

- ou encore celui de couvert allélopathique / biofumigant pour les maladies et ravageurs (cf. cameline), ou étouffant pour les adventices avec l’intégration de plantes gélives lors du semis de la culture à l’automne (exemple d’un colza associé avec du sarrasin, tournesol, fèverole de printemps).

- semis prairie sous couvert de céréales : le semis sous couvert consiste à semer en ligne ou à la volée (soit un engrais vert, soit) une prairie, dans une parcelle où est cultivée une céréale. Cette technique nécessite des parcelles propres, sans vivaces. La réussite de l’implantation réside dans l’équilibre entre la prairie qui doit « survivre » mais pas se développer au point de dépasser la céréale.

Plusieurs avantages :

- le sol est directement couvert après la récolte

- il n’y a pas de préparation du sol spécifique à l’implantation de l’engrais vert ou la prairie

- dans le cas d’engrais verts de la famille des légumineuses, la fixation d’azote est plus importante car la culture est implantée plus vite

- l’implantation des prairies n’est pas concurrencée par les adventices. Il y a moins de rumex comparativement à une implantation de fin d’été

A priori, il n’y a pas de problèmes de parasitisme dans les semis sous couverts (limaces, …)

- semis entre le 15 mars (céréale développé, dense et précoce ; sol séchant) et le 10 avril (céréale claire et tardive ; sol profond) – attention tout de même à la concurrence hydrique.

Dans une céréale d’hiver, l’implantation est réalisée en même temps que le dernier hersage et juste avant la montée de la céréale

Dans le cas d’un semis sous couvert d’une céréale de printemps, le semis sera simultané avec l’avoine. Avec l’orge, il peut être préférable d’attendre 3 semaines à 1 mois avant de semer la prairie. Plus on sème tard la céréale, plus on augmente la dose pour accélérer le recouvrement de la parcelle et diminuer le développement de la prairie.

Les semis de prairie de printemps favorisent les légumineuses.

Couvert permanent

Ce type d’association est mis en place pour plusieurs années et implique le recours généralisé au semis direct sous couvert végétal. Il s’agit d’une technique empruntée à l’agriculture de conservation des sols, dont l’objectif est de maintenir un couvert végétal sur une grande partie voire la totalité de la rotation, pour y semer les cultures principales. On parle alors de semis direct sous couvert végétal vivant. Il est primordial de choisir méticuleusement la composition de son couvert végétal. MAIS…

Message clé n°1 : le semis pratiqué en AC aujourd’hui, est-il transposable en Agriculture Bio de façon durable ?

➡ Problème sur la gestion de l’enherbement et la gestion du couvert

➡ Problème de la minéralisation de l’azote

Message clé n°2 : Il est préférable de faire un travail minimal du sol = le mulching (outils Horsch SE ; scalpage avec un terrano ; dinadryve ; )

➡ Digestion du couvert par activation de l’activité biologique

➡ Meilleure minéralisation de l’azote

➡ Amélioration de la gestion du salissement

➡ Sécuriser le semis, avec une gestion de l’évapotranspiration

Agroforesterie

L’agroforesterie est définie comme l’association d’arbres et de cultures ou d’animaux sur la même parcelle agricole, et peut donc à ce titre être considérée comme un mélange d’espèces. La mise en place de cette pratique offre divers bénéfices :

- la lutte contre l’érosion des sols

- la création d’un microclimat favorisant les rendements des cultures (brise vent et limitation de l’évapotranspiration)

- le développement d’insectes auxiliaires limitant l’attaque de ravageurs

- la conservation des sols.

Partager :